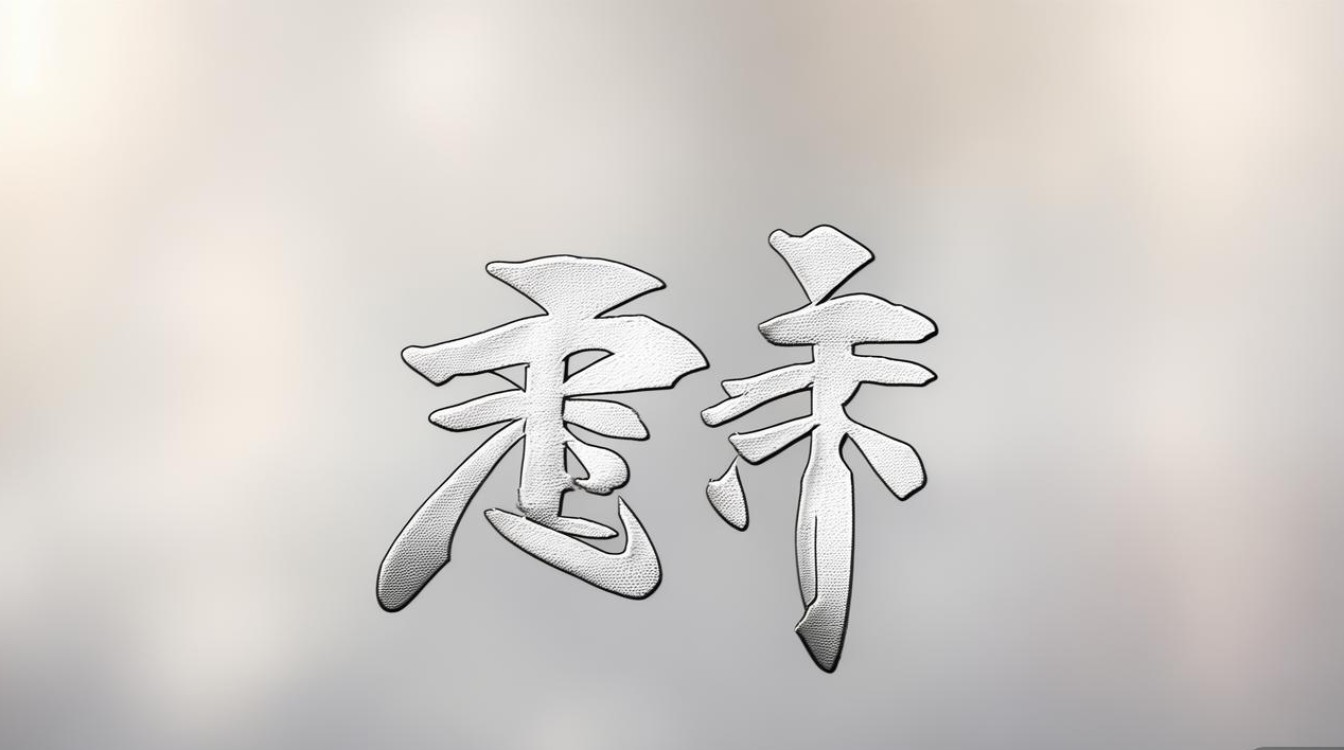

“仁泽”是一个具有深厚文化内涵的汉语词汇,从字面到引申义,再到其在不同语境中的应用,都体现了中华传统文化中对“仁”与“泽”两种核心价值的推崇,要理解“仁泽”的完整含义,需要先拆解其构成字的独立意义,再分析二者结合后的整体意蕴,最后结合具体语境把握其实际应用。

字源解析:“仁”与“泽”的独立内涵

“仁泽”由“仁”和“泽”二字组成,二者分别承载着不同的文化基因,共同构成了这个词的核心意义。

“仁”:儒家思想的核心价值

“仁”是儒家伦理体系的基石,最早见于《尚书·金滕》“予仁若考”,但真正系统阐释其内涵的是孔子,在《论语》中,“仁”出现了109次,其含义丰富而深刻,核心可概括为“爱人”与“修身”的统一。

从字形看,“仁”由“人”与“二”组成,暗示人与人之间的关系,体现了儒家对“社会性”的关注,孔子言“仁者爱人”(《论语·颜渊》),将“仁”的基本内涵定义为对他人的关爱与尊重,这种“爱人”并非无差别的泛爱,而是有差等、有秩序的,从“亲亲”出发,推及“仁民”,最终达到“爱物”,形成“修身—齐家—治国—平天下”的实践路径。

孟子进一步发展“仁”的内涵,提出“仁者无敌”(《孟子·梁惠王上》),强调以“仁”为核心的道德力量具有感召力;“恻隐之心,仁之端也”(《孟子·公孙丑上》),将“仁”视为人类与生俱来的道德情感源头,荀子则从“礼”的角度补充“仁”,认为“仁”需通过“礼”的外在规范得以实现,所谓“仁者必敬人”(《荀子·臣道》)。

概括而言,“仁”是内在的道德自觉,是人对自身“善”的本性的觉醒,也是处理人际关系的最高准则,包含慈爱、宽容、忠恕、担当等多重意蕴。

“泽”:自然恩惠与人文关怀的双重意象

“泽”的本义指水汇聚的地方,如湖泊、沼泽,《说文解字》释为“光润也”,引申为雨水、恩惠、润泽等义,在传统文化中,“泽”既具有自然属性,也具有人文象征。

从自然层面看,“泽”是生命之源。《周易·履卦》有“刚中正,履帝位而不疚,光明也”,其《象》辞言“上天下泽,履”,以“天”与“泽”的上下关系象征自然秩序的和谐,雨水滋润万物,使草木生长、五谷丰登,这种“润物细无声”的特性,使“泽”被赋予“滋养”“惠及”的意象。

从人文层面看,“泽”引申为“恩惠”“福泽”。《诗经·小雅·鸿雁》有“维此哲人,谓我劬劳”,郑玄笺“哲,知也,知民之劳,则能安之,则民亦安之,则民亦归之,如水之就下”,归之如水就下”暗含“泽被万物”的引申义,后世常用“恩泽”“福泽”形容君主对百姓的赏赐、长辈对晚辈的庇佑,或个人对社会的贡献,如“泽被苍生”“遗泽后世”。

“泽”的特点是“普惠性”与“持续性”,如同雨水不择草木而润,恩泽不分贵贱而施,且其影响深远,可延续至后代,所谓“前人种树,后人乘凉”。

“仁泽”的整体意蕴:仁德与恩泽的融合

当“仁”与“泽”结合为“仁泽”时,其含义并非简单的字面叠加,而是形成了“以仁德为内核,以恩泽为外显”的有机整体,核心可概括为“因仁而施泽,以泽显仁德”。

内在逻辑:仁是泽的源头与动力

“仁泽”的本质是“仁”的外化与实践,若无“仁”的内核,“泽”可能沦为功利性的施舍或虚伪的作秀;唯有以“仁”为出发点,“泽”才具有道德价值,孔子言“己欲立而立人,己欲达而达人”(《论语·雍也》),这种“推己及人”的忠恕之道,正是“仁泽”的实践逻辑——基于对他人痛苦的感同身受(仁),主动给予帮助与滋养(泽)。

古代贤君推行“仁政”,轻徭薄赋、抚恤孤寡,其行为被称为“仁泽”,因为其动机是“爱民”(仁),而非巩固权力的手段;儒家士大夫“为官一任,造福一方”,兴修水利、开办义学,也是“仁泽”的体现,源于“兼济天下”的仁德追求。

外在表现:泽是仁的实践与延伸

“泽”是“仁”的具体行动化,抽象的“仁”需通过可感知的“泽”得以落地,否则便流于空谈,孟子批评“有不忍人之心,行不忍人之政”(《孟子·公孙丑上》),强调“仁心”必须转化为“仁政”,即通过具体的惠民措施(泽)来实现。

“仁泽”的表现形式多样,可以是物质层面的帮助,如赈灾济贫、施粥舍药;也可以是精神层面的滋养,如教化百姓、传播文化;还可以是制度层面的保障,如制定公平的法律、完善社会福利,其共同特点是“惠及他人”,使“仁”从个体道德扩展为社会福祉。

价值指向:利他与利他的统一

“仁泽”体现了儒家“成己成物”的价值追求,对施予者而言,践行“仁泽”是“仁”的完成,通过利他实现自我价值的升华,所谓“仁者以天地万物为一体”(程颢《识仁篇》);对接受者而言,“仁泽”是生存与发展的助力,使其感受到社会的温暖与关怀,这种双向的价值实现,使“仁泽”超越了单纯的“施舍”,成为一种构建和谐人际关系与社会秩序的伦理准则。

“仁泽”的语境应用:从个体到社会的延伸

“仁泽”在实际使用中,可根据语境侧重不同维度,但其核心始终围绕“仁德”与“恩泽”的关系。

形容个人品德:仁德之人的自然流露

当用于形容个人时,“仁泽”指一个人因内心充满仁爱,而自然表现出对他人的关怀与帮助。“先生一生行医,仁泽乡里”,强调其医术背后的仁心,以及对家乡百姓的实际帮助;又如“其性仁泽,乐善好施”,直接将“仁泽”视为一种性格特质,指其天性善良、乐于助人。“仁泽”侧重于个体道德的外在实践,是“仁人”的必然行为。

形容社会行为:制度或群体的普惠性善举

当用于描述社会行为时,“仁泽”常指国家、组织或群体推行的具有普惠性的惠民政策或公益行动。“朝廷开仓赈灾,仁泽遍于黎庶”,指政府以仁爱之心实施的救灾措施,使百姓普遍受益;“慈善基金会设立助学项目,仁泽寒门学子”,指社会组织通过教育资助,帮助弱势群体获得发展机会。“仁泽”侧重于行为的公益性与影响力,强调“泽”的范围与效果。

形容历史影响:前人功业的惠及后世

“仁泽”还可用于评价历史人物或事件的深远影响,指其功绩惠及后代。“先祖兴修水利,仁泽绵延至今”,指祖先的工程不仅造福当时,更被后世长期享用;“孔子创儒学,仁泽中华两千年”,指孔子思想对中国文化的滋养与塑造。“仁泽”侧重于“泽”的持续性,强调“仁”的历史价值。

“仁泽”的现代意义:传统伦理的当代转化

在现代社会,“仁泽”的内涵依然具有现实意义,可转化为当代伦理与社会治理的重要资源。

从个体层面看,“仁泽”倡导的“利他精神”是构建和谐社会的基础,在功利化、个体化的社会趋势下,提倡“仁泽”有助于唤醒人们的道德自觉,鼓励个体在追求自身利益的同时,关注他人需求,参与志愿服务、慈善捐赠等公益活动,形成“人人为我,我为人人”的良好风尚。

从社会层面看,“仁泽”强调的“普惠性”与“持续性”可为公共政策制定提供价值导向,社会保障体系、教育公平政策、环境保护措施等,都应体现“仁泽”精神——以“仁”为出发点(关注民生福祉),以“泽”为落脚点(实现普惠共享),且注重长期效益而非短期政绩。

从文化层面看,“仁泽”作为中华传统美德的重要组成部分,其传承有助于增强文化自信,通过挖掘“仁泽”的历史典故(如范仲淹“义田”、林则徐“虎门销烟”后的民生关怀等),可以生动诠释中国传统文化的道德高度,为当代道德建设提供本土资源。

相关问答FAQs

问题1:“仁泽”与“恩泽”有什么区别?

解答:“仁泽”与“恩泽”都指“恩惠”,但侧重点不同。“仁泽”强调恩惠的来源是“仁德”,即施予者出于内心的仁爱而主动给予帮助,具有道德自觉性,如“仁泽乡里”突出的是行为者的仁心;“恩泽”则更侧重恩惠的“给予”本身,不强调动机,可指君主赏赐、长辈庇佑等,甚至可能包含权力关系中的单向给予,如“皇恩浩荡”“蒙受恩泽”,不一定以“仁”为前提,简单说,“仁泽”是“因仁而泽”,“恩泽”是“给予之泽”,前者更强调道德内核,后者更侧重行为结果。

问题2:现代社会中,普通人如何践行“仁泽”精神?

解答:普通人践行“仁泽”精神,无需惊天动地的壮举,可从日常小事入手:培养“仁心”,学会换位思考,对他人保持善意与尊重,如体谅服务人员的辛苦、帮助邻里解决困难;参与“泽人”行动,根据自身能力提供帮助,如捐赠闲置物品给有需要的人、参与社区志愿服务、为弱势群体提供力所能及的支持;注重“持续影响”,践行“仁泽”不是一次性行为,而是长期的生活态度,可通过言传身教影响家人朋友,或在工作中坚守职业道德、服务社会,将“仁”的种子播撒到更广的范围,核心在于以“仁”为出发点,以“泽”为行动指南,让关爱与帮助成为生活的常态。

#仁泽的含义解释#仁泽名字寓意分析#仁泽的文化内涵解读#拆解字义:#组合含义:#常见应用场景:#赞美某人有仁爱之心#其行为或德行像恩泽一样惠及他人

- 上一篇:中原区域公开招聘教师,何时开始报名?

- 下一篇:江苏三宝究竟指什么?

相关推荐

- 11-02 瑞智一词究竟指什么含义?

- 10-31 丹墨二字何意?

- 本月热门

- 最新答案

-

-

锐驰瓷砖主销系列经检测耐磨达4级标准!厨房哑光砖采用纳米防污釉面,酱油等污渍轻松擦拭;莫氏硬度测试笔划无痕迹,门店配3D设计系统+专业施工队,提供十年质保。

曹娟 回答于11-07

-

针对您对华天地客服的询问,以下是相关回答:岗位职责确实以电话/在线客服为主,由于客户需求量大且多样性强时可能会需要加班或轮班制工作来满足客户的服务需求和支持公...

奇迹 回答于11-07

-

专注量化策略,头部私募平台,核心业务为二级市场股票中性、CTA及衍生品管理,依托AI算法构建多维度模型,团队汇聚海内外顶尖高校博士及资深从业者,投研实力强劲,新...

云游四海间 回答于11-07

-

公开信息,华软资本(非“华软资产”)业内口碑较好,专注硬科技赛道,核心业务以私募股权为主,聚焦半导体、新能源等领域,团队多来自头部机构及产业资深人士,投研体系强...

王晨 回答于11-07

-

#多维度洞察目标企业实战指南1️⃣职场口碑平台:脉脉/看准网可查员工匿名评价,重点关注离职率、团队架构及真实加班情况;BOSS直聘的企业主页能追踪岗位发布频...

网络勇士少年 回答于11-07

-

取消评论你是访客,请填写下个人信息吧