“皇建有极”是中国古代政治哲学中的核心概念,出自《尚书·洪范》,是箕子向周武王陈述的“九畴”(九条治国大法)中的第五畴“皇极”的核心表述,其字面意为“君主建立中正的准则”,但深层内涵涉及宇宙秩序、政治伦理与社会治理的统一,是中国传统“德治”思想与“王道”理想的重要基石,以下从出处、字义、哲学内涵、历史实践及影响等多维度展开解析。

出处与文本语境:“皇极”在《洪范》中的核心地位

《尚书·洪范》记载了周武王灭商后,向商朝遗臣箕子请教“天道”与“治国之道”的对话,箕子以“天乃锡禹洪范九畴”为引,陈述了九条治国根本法则,皇极”居第五位,是连接“天人秩序”与“人间统治”的关键,原文开篇即言:“五,皇极:皇建其有极。”意为“君主(皇)要建立(建)其最高准则(极)”,随后,《洪范》用大量篇幅阐释“皇极”的内涵:

“无偏无陂,遵王之义;无有作好,遵王之道;无有作恶,遵王之路,无偏无党,王道荡荡;无党无偏,王道平平;无反无侧,王道正直。”

这段话强调“极”的核心特质是“中正无偏”——君主既不能因个人喜好(作好)或厌恶(作恶)偏离准则,也不能结党营私(偏党),唯有如此,才能实现“王道荡荡”(王道宽广)、“王道平平”(王道平坦)、“王道正直”(王道正大)的理想政治状态,可见,“皇建有极”的本质,是要求君主以“中正”为根本原则,建立一套贯通天道、人道的统治秩序。

“极”的多重内涵:从宇宙法则到人间准则

要理解“皇建有极”,关键在于厘清“极”的含义,在先秦文献中,“极”并非单一概念,而是兼具宇宙论、伦理学与政治学三重维度:

宇宙论层面:“极”为宇宙的中正枢纽

在古人的宇宙观中,“极”最初指空间的“中点”或“最高点”,如北极星(北辰)是天体运转的中心,《论语·为政》言“为政以德,譬如北辰,居其所而众星共之”,即以“北辰”喻君主作为政治秩序的核心,而《洪范》中的“皇极”,正是将宇宙的“中正之道”投射到人间——君主效法“北极星”的中心地位,成为社会秩序的“枢纽”,其建立的“极”本质上是对“天道中正”的模仿。

伦理学层面:“极”为道德的至高标准

“极”有“极致”“准则”之意,引申为道德的最高标准。《洪范》强调“皇极”是“民用俊茂,以为天下王”的基础,即君主唯有以“中正”为道德准则,才能使民众“俊茂”(贤良),进而实现天下归心,这里的“极”不仅是政治规范,更是对君主“德性”的要求——君主自身需“无偏无陂”,才能成为臣民效仿的道德典范(“为民父母,以为天下王”)。

政治学层面:“极”为统治的根本大法

“皇建其有极”的“建”,包含“创立”“确立”“推行”之意,即君主不仅要自身遵循“中正”,更要将其制度化、普遍化,成为全社会共同遵守的“根本大法”。《洪范》提到“凡厥庶民,极之敷言,是训是行,以近天子之光”,意为民众的言行都需以“皇极”为训导标准,通过遵循“极”来贴近“天子之光”(君主的德政),可见,“皇极”是连接君主、臣民与社会的政治纽带,是统治合法性的来源。

政治哲学内涵:“皇建有极”与“王道”理想的统一

“皇建有极”并非单纯强调君主权威,而是将“君权”与“责任”“天道”与“人道”紧密结合,其核心可概括为“以中正立极,以德治国”的“王道”思想:

君主的“自我正定”:建极的前提是“正己”

《洪范》明确要求君主“作威作福,食无货”,即不能滥用权力(作威作福)、贪图私利(食无货),而是要“敛时五福,用敷锡厥庶民”——将“寿、富、康宁、攸好德、考终命”五种福祉普惠民众,这种“先正己后正人”的逻辑,与儒家“修身齐家治国平天下”一脉相承:君主唯有自身成为“中正”的化身,才能建立“极”并推行于天下。

社会的“多元协和”:建极的目标是“无偏”

“皇极”强调“无偏无党”,并非否定差异,而是追求“和而不同”的多元协和。《洪范》提到“凡厥正人,既富方谷,汝弗能使有好于而家,时人斯其辜”,意为贤能的官员(正人)若只追求家族私利(有好于而家),辜”(罪过),这要求君主在治理中超越阶级、地域、亲疏的差异,以“中正”平衡各方利益,实现“王道荡荡”的公平秩序。

天人的“秩序贯通”:建极的依据是“法天”

在“天人感应”的古代思想中,“皇极”并非君主主观创造,而是对“天道”的效法。《洪范》开篇即言“天乃锡禹洪范九畴”,暗示“皇极”源于“天赐”,君主的“建极”本质是“代天立言”,这种“法天”思想,既为君权提供了神圣合法性(“天子”),也构成了对君权的约束——若君主偏离“中正”,即“逆天”,会遭致“天罚”(如“降咎祥”)。

历史实践与演变:从“周礼”到“帝制”的“皇极”诠释

“皇建有极”作为政治理念,在中国历史上被不同王朝、思想家不断诠释与实践,其内涵随时代变迁而调整:

先秦时期:“皇极”与“礼乐文明”的结合

周代以“礼乐”治国,“皇极”的中正思想具体化为“礼”的“别异”与“乐”的“协和”。《周礼》强调“以五礼防万民之伪,而以六乐和万民之情”,通过“礼”确立社会等级秩序(中正),通过“乐”调和不同阶层情感(无偏),正是“皇极”在制度层面的体现。

汉代:“皇极”与“天人感应”的融合

董仲舒将“皇极”纳入“天人三策”体系,提出“王者承天意以从事”,主张君主以“中正”施政,则“天降祥瑞”;若“偏党无度”,则“天降灾异”,这种诠释使“皇极”具有了“天谴”的约束力,成为限制君权的理论工具。

宋明理学:“皇极”与“太极”的哲学升华

朱熹在《洪范皇极考》中,将“皇极”与“太极”结合,认为“皇极者,以人之主,言天理之极致也”,即“皇极”是“太极”(宇宙本体)在政治领域的体现,君主“建极”即是“明天理、灭人欲”,这种诠释将“皇极”从政治准则升华为宇宙伦理,强化了其道德绝对性。

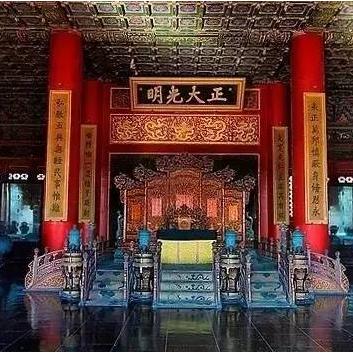

明清时期:“皇极”与君主集权的张力

明清君主集权强化,“皇建有极”被部分君主解读为“皇权至上”,如明太祖朱元璋废丞相、设锦衣卫,以“乾纲独断”为“建极”,但与此同时,思想家如黄宗羲在《明夷待访录》中批判“以君为主,天下为客”,主张“天下为主,君为客”,实则是对“皇极”中正本义的回归——强调君权需以“天下公利”为“极”,而非君主私利。

“皇建有极”的核心要素梳理

为更清晰呈现其内涵,以下表格梳理关键要素:

| 维度 | 核心内涵 | 经典依据 |

|---|---|---|

| 概念出处 | 《尚书·洪范》“九畴”之第五畴,箕子向周武王陈述的治国法则。 | “五,皇极:皇建其有极。” |

| “极”的字义 | 宇宙中正(如北辰)、道德极致、政治根本大法。 | “无偏无陂,遵王之义;无有作好,遵王之道。” |

| 君主要求 | 自身“正己”(无偏党、无作好恶),以德配天。 | “惟皇作极,民用俊茂,以为天下王。” |

| 社会目标 | 建立“王道荡荡”的公平秩序,实现多元协和(和而不同)。 | “无偏无党,王道荡荡;无党无偏,王道平平。” |

| 天人关系 | 君主“法天立极”,“皇极”源于天道,偏离则遭天谴。 | “天乃锡禹洪范九畴”,“惟天阴骘下民,相协厥居”。 |

| 历史演变 | 先秦礼乐文明→汉代天人感应→宋明理学的“太极”升华→明清君主集权与民本思想的张力。 | 朱熹《洪范皇极考》、黄宗羲《明夷待访录》等。 |

相关问答FAQs

问题1:“皇建有极”中的“极”与“太极”有什么区别和联系?

答:“极”与“太极”是既有区别又有关联的概念。“太极”出自《易传》“易有太极,是生两仪”,指宇宙的本体、万物的根源,是形而上的“道”;“皇极”中的“极”则侧重政治伦理领域,指君主建立的中正准则,是形而下的“用”,二者的联系在于:宋明理学将“皇极”视为“太极”在政治领域的体现,认为君主“建极”即是效法“太极”的中正本性,将宇宙秩序(太极)与人间的政治秩序(皇极)贯通,形成“天理-王道”的统一体系,简言之,“太极”是“体”,“皇极”是“用”。

问题2:“皇建有极”对古代君主的实际约束力如何?是否存在“理想与现实的差距”?

答:“皇建有极”对古代君主的约束力具有“理想性”与“现实性”的双重特征,从理想层面,它通过“天道”“道德”“民心”三重维度约束君权:要求君主“法天”(顺天应人)、“修德”(正己正人)、“惠民”(普惠福祉),成为“圣王”,但现实中,约束力取决于君主个人德性、制度设计及士大夫集团的监督力度,如周成王、汉文帝等“圣君”能践行“中正”,实现“文景之治”;而桀纣、隋炀帝等暴君则完全背离“皇极”,导致王朝覆灭,明清时期君主集权强化,“皇极”的“中正”内涵被弱化,部分君主以“皇权至上”替代“中正准则”,导致理想与现实的巨大差距,总体而言,“皇建有极”是传统政治的“理想标杆”,但其实际效力受制于具体历史条件。

相关推荐

- 11-09 压片究竟是什么?

- 11-09 代理房到底是什么?

- 11-09 创业园到底是什么?

- 11-09 医学考什么证?哪些是必备核心证书?

- 11-09 税前工资是税前应发工资吗?包含哪些项目?

- 11-09 财务职能究竟是什么?

- 11-09 好工作究竟是什么标准?

- 11-09 殷字到底怎么读?

- 11-09 影视动画是什么?30字疑问标题,

- 11-09 公路局是行政编制还是事业编制?

- 本月热门

- 最新答案

-

-

东方飞马公司核心业务板块包括IT技术服务、软件开发及运营等,团队规模数百人,架构完善且注重团队协作与沟通效率提升,\n\t文化上重视员工成长与创新精神的培养;定...

张琳 回答于11-09

-

北京华进在知识产权领域的行业地位显著,是国内领先的知识产权服务提供者,其核心业务涵盖专利布局、申请代理及诉讼等全方位知识产权保护领域,公司团队氛围积极正向...

张超 回答于11-09

-

北京华进在知识产权领域的行业地位显著,作为知名的知识产权保护专家享有较高声誉,核心业务涵盖专利代理、法律咨询及解决方案等多元板块;团队氛围积极开放且富有创新精神...

李婷 回答于11-09

-

关于查询企业工行账户明细的详细步骤和注意事项如下:登录工商银行的企业网银,点击账务管理,选择其中的子菜单如交易流水或类似选项进行查询;找到并点击相关功能下的‘...

王华 回答于11-09

-

针对您提出的问题,以下是详细解答:您可以登录企业网银进行查询工行账户明细,具体操作步骤如下:先进入工商银行官网并输入账号密码进行登陆;在首页选择我的账户;...

逝去 回答于11-09

-

取消评论你是访客,请填写下个人信息吧